АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРМАТА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – РОССИЯ": АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, ПУТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЫЗОВЫ

1. Актуальность гуманитарного измерения сотрудничества

В условиях глобальных трансформаций, усиливающихся геополитических рисков и роста поляризации в мире, гуманитарное сотрудничество приобретает не вспомогательный, а стратегический характер. Оно формирует не только общее культурное пространство, но и способствует укреплению идентичности региона как части более широкого евразийского цивилизационного пространства.

2. Ключевые направления развития

Следует выделить несколько приоритетных направлений гуманитарного взаимодействия:

-

Образование и академическая мобильность.

Российские вузы остаются важнейшими центрами притяжения для студентов из стран Центральной Азии. Программа квот, совместные университеты, цифровое образование и академические обмены — всё это нуждается в расширении и институционализации.

-

Сотрудничество в области языка и культуры.

Русский язык продолжает играть роль языка межнационального общения, научной коммуникации и бизнеса. В то же время важно уделять внимание сохранению языков народов Центральной Азии, развивать многоязычные программы, поддерживать литературный и культурный диалог.

-

Наука и инновации.

Необходимо создавать совместные исследовательские центры, развивать грантовые программы, в том числе в сфере гуманитарных наук, где часто не хватает устойчивого финансирования. Молодые учёные должны иметь возможность работать в сетевых международных коллективах.

-

Цифровая гуманитаристика и новые форматы.

Онлайн-курсы, платформы виртуальных музеев, перевод цифрового контента на национальные языки — всё это создаёт новое качество гуманитарного взаимодействия, особенно для молодёжи.

3. Формы и механизмы сотрудничества

-

Формирование гуманитарной платформы "ЦА–Россия" с координационным центром, объединяющим университеты, культурные и научные организации, НПО.

-

Совместные гуманитарные миссии — культурные недели, фестивали, выставки, посвящённые общей истории, традициям и достижениям.

-

Интеграция гуманитарной повестки в экономические проекты. Например, крупные инфраструктурные проекты могут сопровождаться образовательными и культурными программами.

-

Развитие молодёжной дипломатии через лагеря, школы лидеров, волонтёрские программы и студенческие ассоциации.

4. Проблемные вопросы и вызовы

Однако мы должны трезво оценивать и существующие препятствия:

-

Дисбаланс в восприятии гуманитарной повестки — в ряде случаев гуманитарные инициативы воспринимаются как второстепенные по сравнению с экономикой или безопасностью.

-

Недостаточность координации и системности. Множество инициатив реализуется точечно, без долгосрочной стратегии и межведомственной синергии.

-

Миграционные и демографические аспекты, влияющие на образовательную и культурную сферу — особенно в контексте городского многоязычного пространства и трудовой миграции.

-

Поляризация медиапространства и необходимость создания позитивной информационной повестки в гуманитарной сфере, особенно в молодёжной аудитории.

5. Предложения по развитию

Считаю небесполезным обозначить несколько практических предложений:

1. Создание Совета по гуманитарному сотрудничеству "Центральная Азия — Россия" при поддержке МИД, министерств образования и культуры участвующих стран.

2. Формирование общего гуманитарного календаря, включающего мероприятия, памятные даты, совместные проекты.

3. Учреждение фонда гуманитарных инициатив, направленного на поддержку кросс-культурных и образовательных проектов.

4. Поддержка совместных учебников, онлайн-платформ и переводов, особенно в сфере гуманитарных и социальных наук.

Заключение

Гуманитарное сотрудничество — это не абстрактная категория, а основа долгосрочного взаимопонимания и общей устойчивости. Без общего культурного и образовательного фундамента невозможно построить полноценное партнёрство — ни экономическое, ни политическое, ни геостратегическое.

Убеждён, что пространство Центральная Азия — Россия способно стать образцом гармоничного сосуществования культур, языков и народов — примером того, как единство в многообразии становится не лозунгом, а реальной политикой.

Сайидзода Зафар Шерали (Саидов Зафар Шералиевич), заведующий отделом СНГ Института изучения

проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана, доктор исторических наук

ОЛИМОНИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲО ВАЗИФАДОРАНД, КИ ДАР ИҶРОИ СЕ ҲАДАФИ СТРАТЕГИИ ДАВЛАТ – ТАЪМИНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ, РАҲОӢ АЗ БУНБАСТИ КОММУНИКАТСИОНӢ ВА ҲИФЗИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ МАМЛАКАТ НАҚШИ ФАЪОЛОНА ДОШТА БОШАНД.

Наворҳои видеоӣ

Новости

Сегодня Председатель Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали провёл встречу с рядом археологов, историков, культурологов и других представителей науки и литературы.

Сегодня Председатель Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали провёл встречу с рядом археологов, историков, культурологов и других представителей науки и литературы.

В ходе встречи был обсуждён вопрос создания Комплекса возрождения исторической памяти и укрепления национальной идентичности в городе Душанбе и участники приветствовали новую инициативу уважаемого Рустама Эмомали и высказали свои мнения и предложения по данному вопросу.

@RustamEmomali

ИЗБРАНИЕ ПОЧЁТНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА В 2025 ГОДУ

В течение 2025 года решением Общего собрания Национальной академии наук Таджикистана 11 учёных и выдающихся деятелей научных учреждений зарубежных стран были избраны иностранными членами Национальной академии наук Таджикистана.

С учётом их значительного вклада в развитие науки, укрепление международных научных связей, расширение научно-исследовательского сотрудничества и поддержку совместных научных инициатив, академик Академии наук Республики Узбекистан Абдурахмонов Каландар, президент Российской академии наук Красников Геннадий Яковлевич, руководитель отдела информации исполнительных органов города Шуочжоу Китайской Народной Республики У Бао Хуа, а также Туймебаев Жансеит Кансеитович, Шоназаров Насрулло Абдуллоевич, Ходжиакбар Айса, Рахом Аша, Фумиаки Инагаки, Дайзо Ишияма, Илья Раскин, Синьбо Гао и другие были избраны иностранными членами Национальной академии наук Таджикистана.

Избрание иностранных членов свидетельствует о признании высокого уровня научной деятельности данных личностей и одновременно подтверждает растущий авторитет и международный статус Национальной академии наук Таджикистана. Членство зарубежных учёных создаёт благоприятные условия для расширения научного сотрудничества, обмена опытом, реализации совместных проектов и развития фундаментальных и прикладных исследований.

Кроме того, впервые в истории науки Народный артист Таджикской ССР, мастер сцены Хошим Гадоев, за его выдающиеся заслуги в развитии искусства, значительный вклад в воспитание подрастающего поколения и укрепление национальной культуры таджикского народа, был избран почётным членом Национальной академии наук Таджикистана.

Участие представителя Национальной академии наук Таджикистана в международном семинаре по цифровой археологии в городе Сиань, Китайская Народная Республика

Директор Национального музея древностей Таджикистана при Институте истиории, археологии и энографии им. А.Дниша Национальной академии наук Таджикистана, Абдурахмон Пулотов принял участие в первом Курсе подготовки специалистов в области цифровой археологии для стран Центральной Азии, который проходил с 16 по 25 декабря 2025 года в Центр совместных исследований по археологии Шёлкового пути Северо-Западного университета Китайской Народной Республики (г. Сиань).

В ходе учебного семинара участники ознакомились с передовыми цифровыми технологиями в области археологии, включая фотограмметрию, трёхмерное (3D) моделирование, лазерное сканирование, обработку цифровых данных, а также современные методы сохранения и презентации культурного наследия.

В реализации образовательной программы активное участие приняли специализированные технологические организации и компании, которые представили современное оборудование и практические решения в сфере цифрового картографирования, 3D-сканирования, пространственного моделирования и обработки геопространственных данных. Такое научно-технологическое сотрудничество позволило участникам закрепить теоретические знания на основе практического опыта.

Также, в семинаре приняли участие представители и молодые археологи из соседних стран – Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана, что способствовало профессиональному обмену опытом и укреплению научных связей в регионе.

Участие Абдурахмона Пулотова в данном международном мероприятии рассматривается как важный шаг в направлении внедрения современных цифровых технологий в археологию и музейную деятельность Таджикистана, а также в развитии научно-культурного сотрудничества между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой.

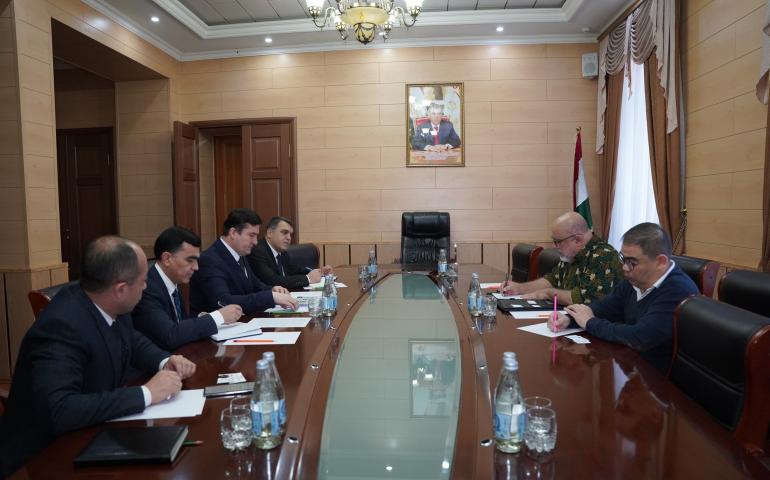

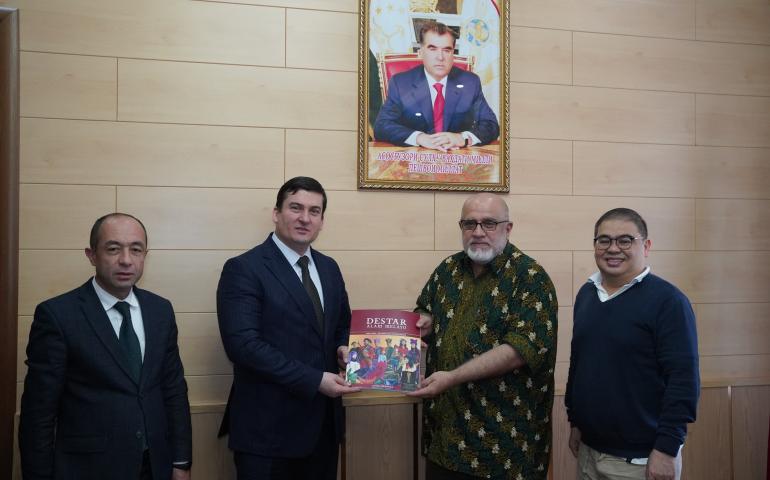

Сегодня, 24 декабря, в Национальной академии наук Таджикистана состоялась встреча президента Национальной академии наук Таджикистана, академика Хушвахтзода Кобилджона Хушвахта с профессором Университета Малайзии Сабзали Муса Каном и доктором Авангом Азманом Аванг Пови.

В ходе встречи руководитель Академии тепло приветствовал гостей и предоставил подробную информацию о приоритетных направлениях деятельности ведущего научного центра республики — Национальной академии наук Таджикистана.

В рамках встречи стороны также обсудили вопросы проведения полевых исследований в области истории, сохранения национальных и культурных ценностей, а также всестороннего изучения рукописного наследия выдающихся мыслителей и деятелей Центральной Азии. В этом контексте особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере исследования и сохранения культурного наследия, организации экспедиций и обмена научно-исследовательским опытом.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества, включая открытие совместных исследовательских программ, обмен студентами и научными сотрудниками, организацию и проведение семинаров и международных конференций, а также укрепление академических связей в области энергетики, инженерии и новых технологий.

Было подчеркнуто, что одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества между научными учреждениями Таджикистана и Малайзии является подготовка высококвалифицированных научных кадров на уровнях магистратуры и докторантуры (PhD).

Стороны также договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, отметив, что подписание соглашения о сотрудничестве в будущем будет иметь важное значение для развития двусторонних связей и укрепления научного, культурного и исторического взаимодействия.

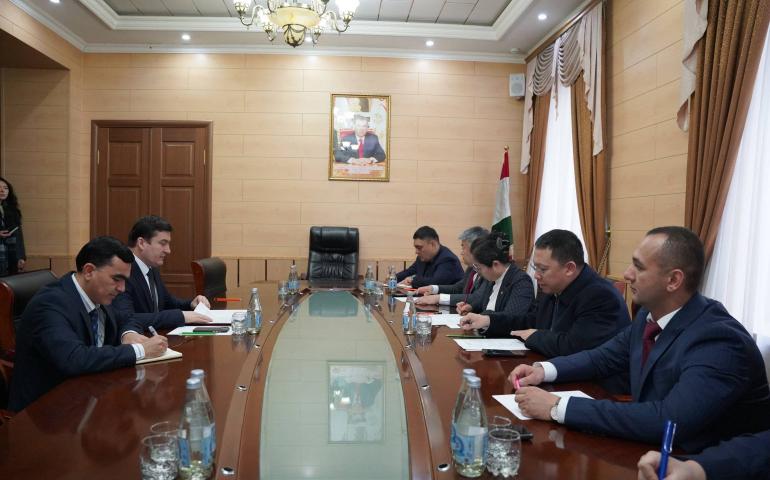

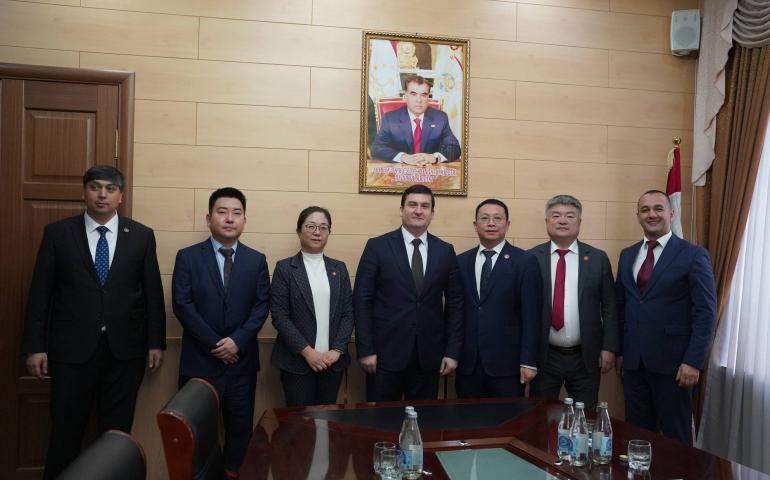

ВСТРЕЧА С ПАРТНЁРАМИ ПО РАЗВИТИЮ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА СИАНЬ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Сегодня, 17 декабря, в Национальной академии наук Таджикистана состоялась встреча Президента Национальной академии наук Таджикистана, академика Хушвахтзода Кобилджона Хушвахта, с партнёрами по развитию из Университета транспорта Сиань, Китайская Народная Республика.

Во встрече также приняли участие вице-президент Университета транспорта Сиань Биэ Чаохун, исполнительный вице-президент Научно-исследовательского института Шао Цзинью, директор Международного центра передачи новых технологий Ван Вэнь, заместитель директора международного офиса Мэн Сянли, советник президента и начальник управления международных научных связей Национальной академии наук Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией запланированных мероприятий по строительству зданий Научного центра информационных технологий и общежития для осуществления совместной программы подготовки научных кадров (магистратура и доктор PhD).

Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы расширения сотрудничества в области международных научных проектов и их совместной реализации с участием учёных и исследователей Университета транспорта Сиань, Китайская Народная Республика.

В связи с этим представители университета выразили свою полную готовность к сотрудничеству Президенту Национальной академии наук Таджикистана, академику Хушвахтзода Кобилджону Хушвахту. В рамках визита, на основании соглашения между Национальной академией наук и Университетом транспорта Сиань, был открыт Международный центр передачи новых технологий Сиань — Таджикистан.

Одновременно представители университета осмотрели выбранную площадку для строительства Научного центра информационных технологий и общежития и приступили к строительным работам по указанным объектам.

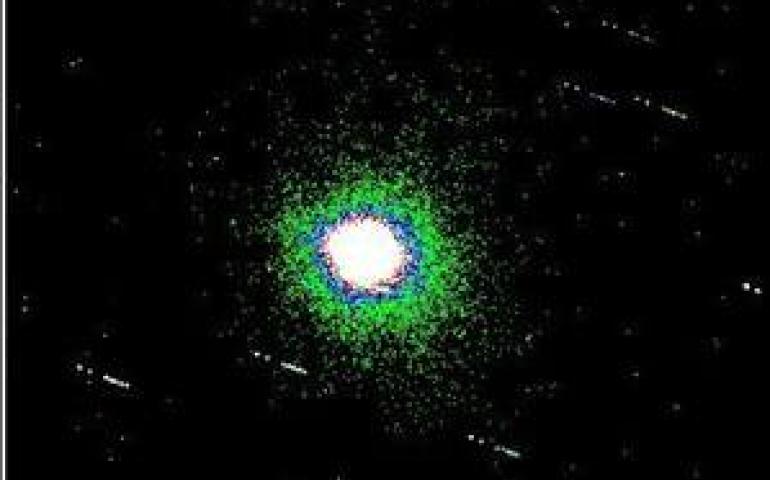

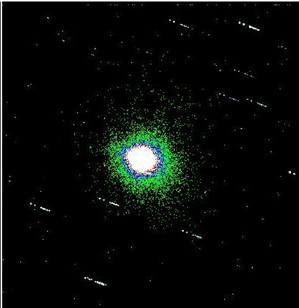

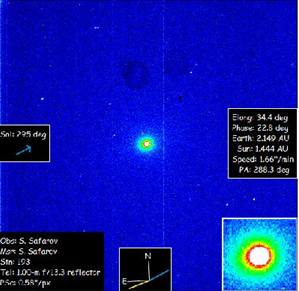

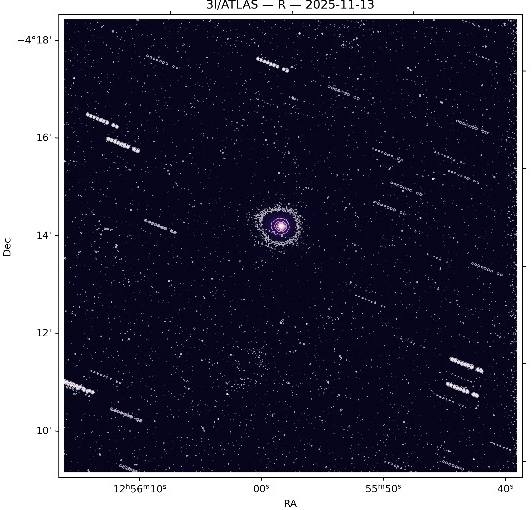

НАБЛЮДЕНИЕ КОМЕТЫ 3I/ATLAS – НОВОГО МЕЖЗВЁЗДНОГО ГОСТЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ САНГЛОХ ИНСТИТУТА АСТРОФИЗИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА

В 2025 году любители астрономии и специалисты этой области отметили ещё одно редкое открытие – появление небесного тела, проникшего в Солнечную систему из межзвёздного пространства. Этим объектом является комета 3I/ATLAS, которая после 1I/ʻOumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019) стала третьим межзвёздным объектом, когда-либо наблюдавшимся человечеством.

Согласно некоторым официальным и неофициальным сведениям, распространившимся в социальных сетях и средствах массовой информации и вызвавшим оживлённые обсуждения, якобы в околоземное пространство проник инопланетный зонд. Однако исследования показывают, что подобные сообщения не имеют научного обоснования.

Наблюдаемый объект на самом деле является редким межзвёздным телом – кометой 3I/ATLAS, которая не представляет никакой угрозы для Земли.

С 11 по 14 ноября 2025 года сотрудники Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана провели наблюдения этого редкого межзвёздного объекта — кометы 3I/ATLAS — с использованием телескопа Цейсс-1000 (диаметром 1 метр) Международной астрономической обсерватории Санглох.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года с помощью автоматической системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), функционирующей в Чили.

Первые результаты наблюдений показали, что орбита объекта является гиперболической, а её эксцентриситет превышает 6. Это означает, что объект гравитационной не связан с Солнцем и после прохождения через Солнечную систему вновь вернётся в межзвёздное пространство. После обработки полученных изображений данного объекта было установлено, что он обладает комой, и такая характеристика является типичной для комет.

Комета вошла во внутреннюю область Солнечной системы со скоростью около 68 км/с, а её минимальное расстояние от Солнца было зафиксировано в середине сентября 2025 года.

Согласно предварительным исследованиям, проведённым с использованием наземных и космических телескопов (в том числе космического телескопа James Webb), в коме кометы 3I/ATLAS обнаружены значительные количества диоксида углерода (CO₂) и оксида углерода (CO). Это свидетельствует о том, что её химический состав отличается от состава многих комет внутренней области Солнечной системы.

Появление межзвёздных объектов имеет большое значение для специалистов в области астрономии. Они позволяют учёным изучать вещество и начальные условия формирования звёзд и планет в других системах. Подобные объекты могут представлять собой остаточные фрагменты систем, в которых процессы формирования планет протекали иным образом.

Комета 3I/ATLAS является одним из самых новых и наиболее интересных астрономических открытий последнего десятилетия. Подобно посланнику из далёкого звёздного мира, она приносит нам сведения о том, насколько разнообразна и обширна Вселенная.

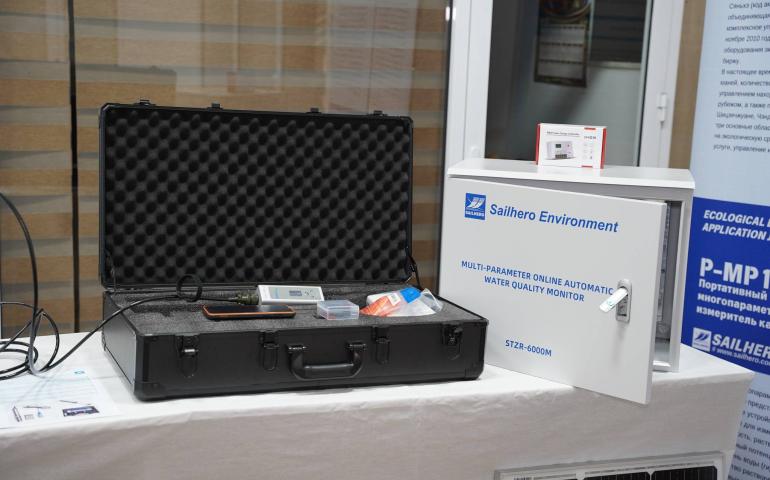

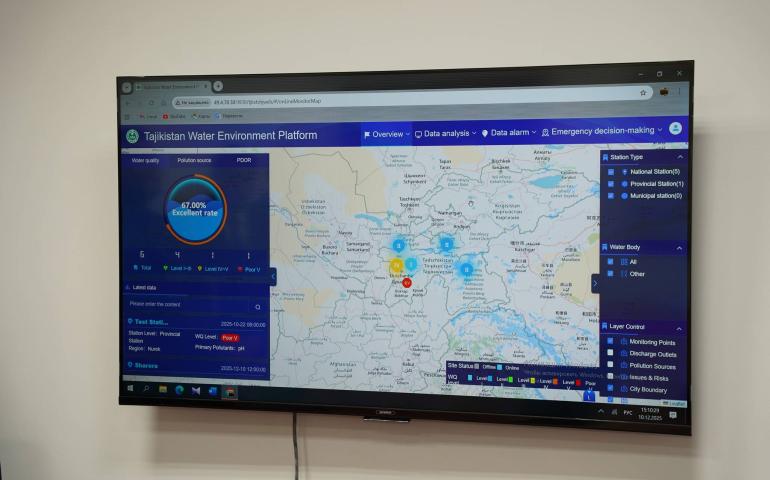

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВМЕСТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

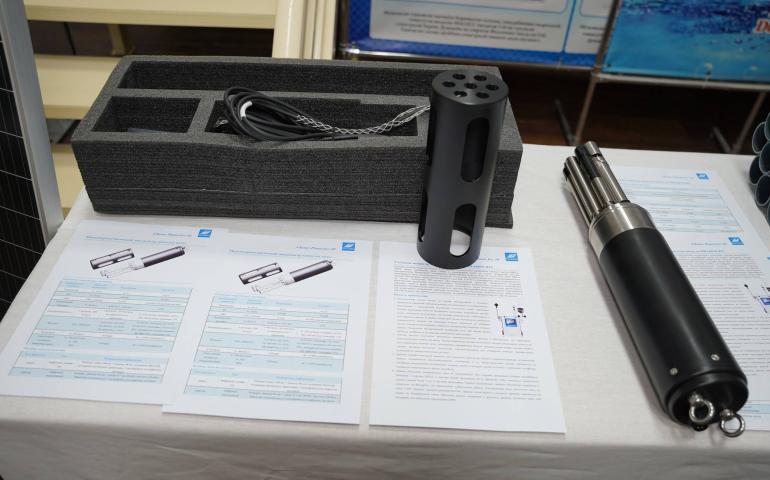

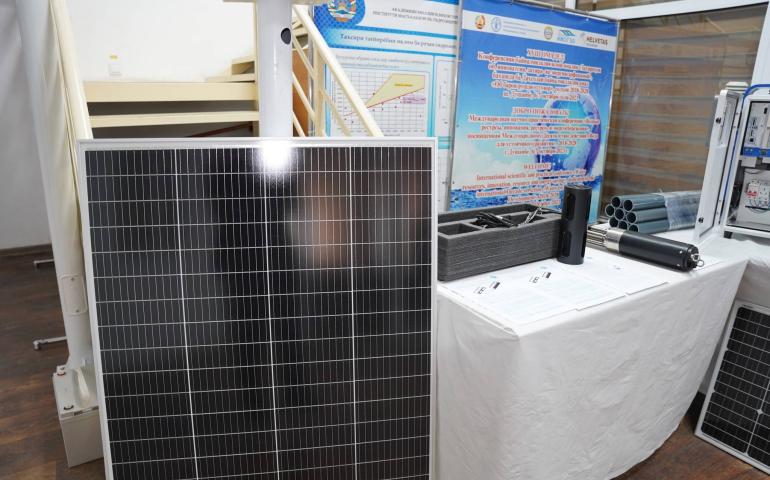

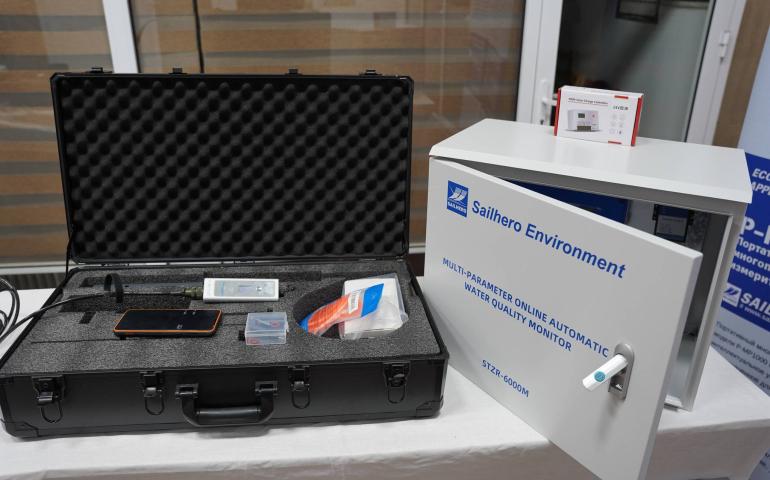

Сегодня, 10 декабря, в Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Таджикистана при участии Президента Академии наук Таджикистана, академика Хушвахтзода Кобилджона Хушвахта, представителей Министерства транспорта Китайской Народной Республики, Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, а также компании Hebei Sailhero Environmental Protection была введена в эксплуатацию совместная лаборатория по экологической среде и использованию больших данных, оснащённая современными технологиями.

В ходе открытия было отмечено, что современное оборудование, установленное в лаборатории в рамках совместного сотрудничества и при поддержке Министерства транспорта КНР, Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая и компании Hebei Sailhero Environmental Protection, предназначено для мониторинга окружающей среды, анализа качества и эффективности использования природных ресурсов.

Лаборатория предоставляет возможность учёным из Таджикистана и Китая расширять научное сотрудничество и совместные исследования в области экологии и энергетики, обмениваться знаниями и опытом, а также проводить исследования на международном уровне с использованием передовых технологий.

Открытие совместной лаборатории является важным шагом в укреплении научно-технологического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем и открывает широкие перспективы для устойчивого развития окружающей среды и научного прогресса обеих стран. Следует отметить, что это оборудование было ввезено в Таджикистан впервые и создаёт новые возможности для проведения передовых экологических исследований и работы с большими данными.

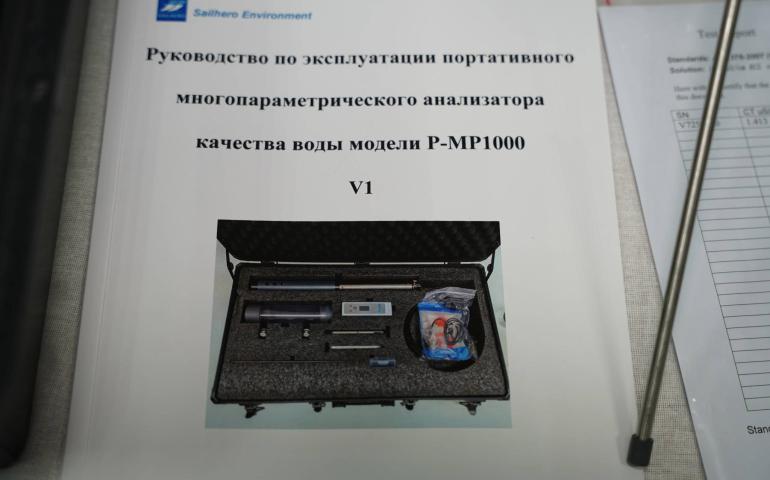

Лаборатория оснащена современным и передовым оборудованием, включая многопараметрический анализатор качества воды, портативный многопараметрический измеритель качества воды P-MP1000 и сетевой монитор качества воздуха XHAQSN-822. Это оборудование используется для мониторинга окружающей среды, сбора экологических данных и проведения совместных научно-технических исследований.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КИТАЕМ И ТАДЖИКИСТАНОМ

Сегодня, 10 декабря, в Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Таджикистана при участии Президента Академии наук Таджикистана, академика Хушвахтзода Кобилджона Хушвахта, представителей Министерства транспорта Китайской Народной Республики, Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, а также компании Hebei Sailhero Environmental Protection состоялась церемония представления достижений первого этапа межправительственного научно-технологического сотрудничества между Китаем и Таджикистаном.

Президент Академии наук Таджикистана, академик Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт в своем вступительном слове тепло приветствовал гостей и отметил, что более трех десятилетий после восстановления дипломатических отношений дружеские связи и конструктивное сотрудничество между нашими странами постоянно укреплялись. Сегодня это сотрудничество охватывает экономику, инфраструктуру, образование, науку и технологии, переходя на качественно новый уровень.

Было подчеркнуто, что межправительственное научно-технологическое сотрудничество является одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Это конструктивное сотрудничество, реализуемое на основе официальных механизмов взаимодействия, способствует развитию научной интеграции, внедрению современных технологий и укреплению научного потенциала Таджикистана и Китая.

Также было отмечено, что в условиях стремительных изменений климата, глобальной конкуренции и вызовов в области продовольственной и энергетической безопасности страны, способные эффективно применять научные знания и инновации, получают стратегическое преимущество. Для Таджикистана межправительственное научно-технологическое сотрудничество с Китаем является мощным инструментом для достижения этих целей. Оно обеспечивает повышение научно-технического потенциала страны, доступ к передовым технологиям и лабораторной инфраструктуре, развитие кадровых ресурсов и научных компетенций, укрепляет способность государства реагировать на климатические и природные вызовы и поддерживает стратегические отрасли, включая водные ресурсы, экологию, сельское хозяйство, энергетику и биоразнообразие. Всё это делает сотрудничество не только полезным, но и необходимым для устойчивого развития страны.

В продолжение представители Министерства транспорта КНР и Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая выступили с подробными докладами о результатах первого этапа сотрудничества. Они представили практические достижения, включая создание новых лабораторий, внедрение передовых технологий, расширение научной инфраструктуры и внедрение новых методов в области экологии и гидроэнергетики. Кроме того, были рассмотрены возможности дальнейшего сотрудничества в научно-технической сфере, включая развитие кадрового потенциала, повышение научной квалификации, внедрение инновационного оборудования и расширение совместных исследований для устойчивого экономического и экологического развития.

Эти выступления продемонстрировали, что сотрудничество двух стран не только принесло реальные результаты, но и открывает широкие перспективы для укрепления научной интеграции, внедрения современных технологий и повышения научного потенциала обеих стран.