None view choose

Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш

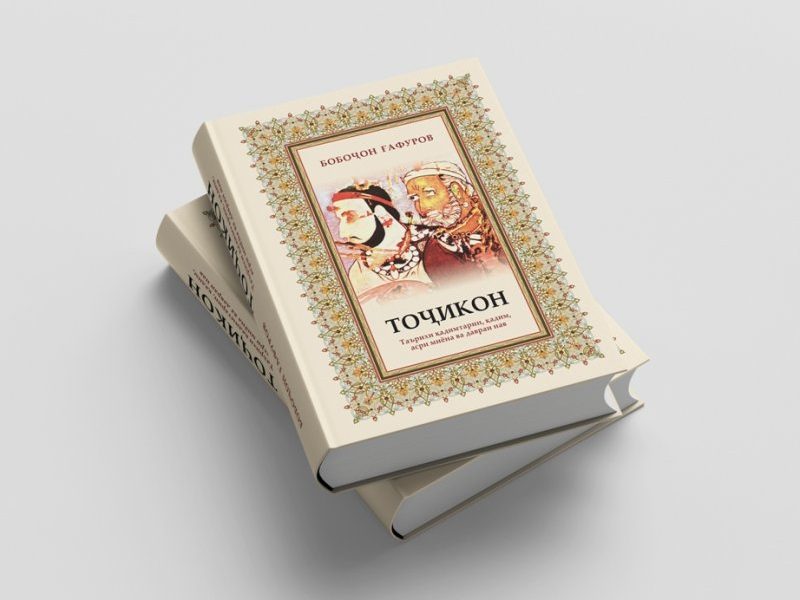

Илми таърих дар фарҳанги ҷаҳонгири тоҷикӣ ҳамеша ҷойгоҳи олӣ ва арҷманд дошт ва мактаби таърихшиносии тоҷик аз ибтидо то ба имрӯз бо усули нигориш... Муфассал

Осорхонаи Милии бостонии Тоҷикистон

Осорхона соли 2001 дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Ҷумхурии Тоҷикистон ифтитоҳ... Муфассал

Осорхонаи мардумшиносӣ.

В 1949 году при секторе истории Института истории, языка и литературы Таджикистана был открыт Музей этнографии и археологии... Муфассал

ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ А. ДОНИШ

ОСОРХОНАИ МИЛИИ БОСТОНИИ ТОҶИКИСТОН

ОСОРХОНАИ МАРДУМШИНОСӢ.

-5w343p.png)