Возникнув в VII веке, ислам в течение примерно двух столетий распространился от Пиренейского полуострова на западе до Индонезии на востоке. Охватив огромные пространства, из вероучения сравнительно немногочисленных арабских племен, преимущественно кочевых, он превратился, в одну из мировых религий, исповедуемую в настоящее время более одного миллиарда человек больших и малых народов.

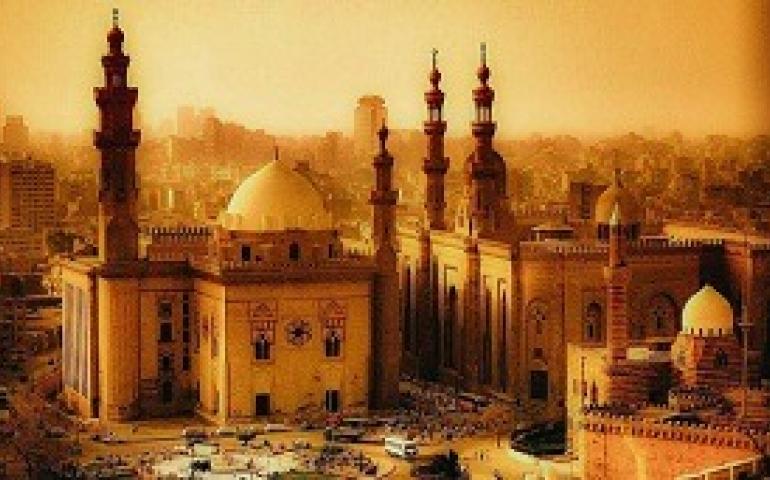

В значительной мере, определив характер и тенденции развития культуры народов, воспринявших его, Ислам оказал немалое воздействие на развитие архитектуры, способствуя появлению и распространению на обширной территории исламского мира таких типов сооружений, как мечеть, мадраса, ханака, завия, такия, макбарат и др. При возникновении новых видов сооружений ислам установил (так же как и христианствоили буддизм) особую архитектурную организацию внутреннего пространства, подчиненную особенностям обрядов новой религии. Не могла также повлиять догматика ислама и на развитие изобразительного и декоративного искусства. Однако эстетические представления и нормы, а также архитектурно-художественные образы не были тождественными для необъятной территории распространения мусульманства. Не были они также стабильными, сложились не сразу и претерпевали сложную, нередко весьма приметную эволюцию.

Вышесказанное в полной мере относится и к мечети, которая стала первым молитвенным зданием мусульман.

Мечети стали предметом исследования ряда ученых мира, таких как В.В. Бартольд, О. Грабарь, Л. Гольвин, В.А. Нильсен, Л.И. Климович, А. Мец, В.Л. Воронина, П.Ш. Захидов, М.С. Булатов, Г.А. Пугаченкова, С.Г. Хмельницкий, Р.С. Мукимов, С.М. Мамаджанова и другие. При этом мечети исследовались в различных аспектах – истории развития их форм, как элемент социальной жизни города, ориентация первых мечетей, как памятники архитектуры и т.д.

Внешние условия и правила совершения различных видов молитв во многом определили функционально-планировочную организацию мечети. На первых порах к зданию мечети не предъявлялось никаких особых требований, кроме отсутствия в нем идолов или живописных изображений, которые могли бы служить объектом поклонения; им могло стать любое здание или просто площадь, способная вместить в пятницу всех молящихся. За пределами населенных мест место для молитвы могло иметь самые разнообразные материальные воплощения: начиная от очищенной площади в пустыне, обозначенной камнями, или комнаты в загородном дворце, крепости и военном лагере.

Как свидетельствуют многочисленные публикации, главнейшая функция мечети – религиозная. Однако значение её этим не ограничивается. Первые мечети также являлись своеобразными общественными центрами города. Мечеть была местом поклонения, общественных собраний, дебатов, местом общения халифов, султанов и ханов с народом, здесь распределялась икта, хранилась казна, здесь велись судебные разбирательства и многое другое. До появления мадраса обучение и значительная часть культурной жизни концентрировалось в мечети. Правда, постепенно многие общественно-политические функции крупных мечетей обособляются, сохранившись лишь на общественном уровне в городских, квартальных и сельских местностях.

На Среднем Востоке некоторые общественно-политические функции продолжали существовать и в крупных мечетях. Например, здесь проходили такие общегосударственные события как провозглашение хутбы – благословения на власть новых правителей. А в самаркандской джума-мечети в 1365 году собрались защитники города, решившие не сдавать его монголам.

Помимо всего, мечети, в соответствии с учением Пророка о храме нового типа, представляли место для решения многих вопросов социальных нужд. В них на обсуждение мог быть поставлен любой вопрос, интересующий общину: политического, морального или социального свойства.

При мечетях имелись библиотеки, мадраса, школы для детей. В исламском мире, где религия воплотила в себя как чисто культовые начала, так и кодекс этических и моральных норм, оттеснив и взяв под свой контроль светские учреждения, мечеть взяла на себя функции основного общественного и культового центра. Данная многофункциональность мечети продолжалась до конца эпохи Омеядов.

Согласно сунне, в мечетях кроме их главной функции разрешаются некоторые и другие функции. В начальном этапе истории формирования мечетей, как мы отметили выше, в них проводились судебные разбирательства, размещалась государственная казна, разрешалось ночевать, проводить свободное время и т.п. Мечети являлись своеобразными центрами города или определенных его частей. Но с появлением отдельных зданий для этих дополнительных функций они постепенно отделялись от мечетей.

Архитектура любой мечети своеобразно преломляла реальные условия строительства в зависимости от климата, строительных ресурсов, проверенные поколениями инженерного опыта и устоявшихся эстетических представлений, по прихоти заказчика и индивидуальности зодчего. В этом отношении показательно составление архитектурного облика мечетей, характерных для арабских стран Ближнего Востока и стран Центральной Азии.

Развитие архитектурного облика мечети заключается в выделении центрального нефа по оси Киблы, появлении в нем около михраба, купола, который с XIV века наряду с минаретами (число которых увеличивается до двух и даже четырех) становится доминирующим в силуэте мечети, и выделении входного портала. Появляющийся в это время в Иране и Средней Азии тип мечети с четырьмя айванами (сводчатыми порталами), выходящими во двор на поперечной и продольной оси, распространяется до Египта, где ввиду стесненности городской застройки двор сжимается до минимума и вместе с площадью айванов приобретает своеобразный крестообразный план.

Наряду с пятничными, соборными мечетями (Джами) с первых десятилетий Ислама появляются мечети квартальные, домашние во дворцах и богатых домах, в каравансараях, а затем и в мадраса (небольшие закрытые помещения, либо зал в общем комплексе зданий).

Постепенно мечеть все более обособляется от светских, политических функций. Сначала правитель перестает быть представителем на молитве, его заменяет специальное лицо – имам, затем изгоняется светское времяпрепровождение, даже судебное разбирательство кади в мечети объявляется предосудительным. Тем не менее, в исламе так и не появилось представление о святости здания мечети, не выработался обряд освящения, и использование здания для иных целей (если мечеть заброшена) не считается кощунством. Однако для пребывания в действующей мечети требуется ритуальная чистота, молящийся должен быть одет в лучшую одежду, вести себя достойно, не разговаривать громко. Видимо, с конца VIII века появилось требование при входе в мечеть снимать обувь.

Как показали наши и других ученых исследования, мечеть на мусульманском Востоке играла и играет до сих пор огромную роль в духовной и общественной жизни населения городов и селений. Особенно эта многофункциональность заметна на примере Таджикистана, где глубокая традиционность позволила мечети вплоть до ХХ века сохранить многие общественные формы ее использования. В квартальных мечетях население городов и сел, не только молились, но и проводили большую часть общественной жизни – обменивались новостями, принимали приезжих гостей, проводили поминальные церемонии, бракосочетание, нарекание имени новорожденному, а то и просто отдыхали в тени обширных айванов в перерывах между молитвами. Можно сказать, что именно здесь, в мечетях, как центрах духовной жизни населения, проводился и проводится до сих пор воспитание будущего поколения, то есть молодежи, в духе следования аятам Ислама: не воровать, не сквернословить, почитать старших, помогать неимущим и многое другое. Всё это делает мечеть значимым и в нашей жизни, полной до сих пор многими противоречиями урбанизированной среды и традиционной жизни таджиков. Сейчас уже не стоит вопрос – нужна ли мечеть в современном городе или поселке городского типа. Она нужна, причем на уровне обеспечения населения как место для отправления нужд исламского культа, так и на уровне общественно-социальных центров гузаров. Кроме всего прочего, архитектура мечетей всё более активно включается в формирование градостроительных узлов городов и сел Таджикистана. Привычными становятся вертикальные ориентиры – минареты, отмечающие крупные соборные (джума) мечети в структуре городской застройки. Таким же композиционными акцентами становятся высокие купола и входные порталы мечетей и мадраса, как, например, в Худжанде, Истаравшане, Душанбе, Исфаре и других городах.

Правда, пока ещё мечети в городах и селах строятся со многими нарушениями, как исламского права, так и градостроительной организации жилых районов и микрорайонов. Причин этому явления много, где основная из них – отсутствие внимания городских и районных органов власти к стихийному строительству мечетей. В республике совершенно отсутствует система архитектурно-художественной критики в средствах массовой информации, т.е. на телевидении, радио и печати. На наш взгляд, здесь до сих пор на искусствоведов, историков, архитекторов и других ученых и специалистов довлеет негласные запрет на информацию о культуре ислама, который имел место до принятия законов Республики Таджикистан о свободе совести, вероисповедания, печати в 1991-1992 гг.

Видимо, настало время обратить внимание на мечети как объект современного городского и сельского строительства, снабдив её соответствующими строительными нормами и правилами, планировочными нормалями, справочниками и другой нормативной документацией. Также необходимо районным и городским архитекторам органов государственной власти упорядочить выделение участков под строительство зданий мечетей, уяснить вопросы согласования проектно-сметной документации и обязательной её экспертизы не только в плане конструктивно-прочностных, но и архитектурно-образных, планировочных характеристик, градостроительной постановки мечети в городской или сельской среде. Причем, при этом предварительно необходимо разработать критерии оценки архитектуры мечетей, согласованные с требованиями исламского права. А это значит, что в экспертную комиссию необходимо включить дополнительно специалиста по исламскому праву и представителя духовного управления Казиата Таджикистана.

Все, что говорилось выше – это чисто организационные мероприятия. Наше исследование в основном относится к формированию нового отношения к исламу, его философии в отношении архитектуры мечети. Мы на основе привлечения новых, ранее недоступных для широкого круга читателей, научных материалов попытались осветить архитектурно-планировочные особенности мечетей. Подобные нашим исследования пока малочисленны. Поэтому одной из задач настоящей работы было обратить внимание научной общественности на архитектуру мечети, на её многообразие форм и её значимость в жизни современного общества.

Мечети, несомненно, должны найти достойное место в кругу градообразующих факторов, как это было в блистательном средневековом периоде нашей истории - IX-XV вв. Завершая наше исследование об архитектуре мечети, отметим, что современное национальное зодчество Таджикистана формируется не отдельными сооружениями, имеющими характерные элементы традиционной архитектуры – арки, купола, минареты, решетки-панджара. Национальное в архитектуре появится лишь тогда, когда у архитекторов, искусствоведов, строителей мастеров архитектурно-художественного декора сформируется особое мировоззрение и мировосприятие в результате глубокого проникновения в культурные пласты своего народа, где до сих пор можно черпать новые идеи и концепции. Без прошлого нет будущего – именно эту глубокую мудрость наших предков надо нам уяснить и осмыслить. Первые ростки такого понимания культуры таджикского народа уже появились на рубеже нового тысячелетия. Надо только всё это новое, оригинальное сохранить и развить с учетом новых требований таджикского демократического общества.

Литература:

Бартольд В.В. Ислам после пророка. Отделение церкви от государства. Сунна пророка // Соч. - Т. 6.- М.: Наука, 1966.

Беленицкий А.М. Вопросы идеологии и культов Согда. // Живопись древнего Пенджикента. –М.: Наука, 1954.

Бретаницкий Л.С. Искусство ислама или Искусство мусульманских стран? // Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. /Избр. труды Л.С.Бретаницкого. - М.: Изд. «Советский художник», 1988.

Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана (VII-XVII вв.). – М.: Изд. «Искусство», 1974.

Воронина В.Л. Ислам и архитектура // АН. - 1983. –М. - Вып. 32.

Ислам. Энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1991.

Мукимова Саодат. Архитектура мечетей и медресе Мавераннахра и Хорасана. – Душанбе: Изд. ООО «Контраст», 2010. - 262 с.

Мукимова С.Р., Юсуфджанов С.Ю. Некоторые вопросы преемственности традиций в мировой культуре и архитектуре //Проблемы языка, культуры, искусства и философии Востока. /Республ. науч. конфер., 1-2 ноября 2001 г., Российско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе. – Душанбе: РТСУ, 2001. – С. 44-48.

Рустам Мукимов, доктор архитектуры, профессор, СНС отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана,